10

Достопримечательностей

Ростовская область,

город Семикаракорск

город Семикаракорск

48 457

человек

Храмы

Храмы

Храмы

Храмы

Храмы

Храмы

Храмы

МУЗЕИ

МУЗЕИ

БЮСТЫ землякам

БЮСТЫ землякам

БЮСТЫ землякам

БЮСТЫ землякам

памятники

памятники

памятники

памятники

памятники

ПАРКИ И СКВЕРЫ

ПАРКИ И СКВЕРЫ

ПАРКИ И СКВЕРЫ

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

памятные места

аксинья

шаминская гора

Таинственный остров

Семикаракорское городище

Казачий конный клуб «Трехречье»

места отдыха

Культурно-развлекательный комплекс

"Казачья пристань"

Место отдыха «Подвесной мост»

Глэмпинг «Три Воды»

«Уткино» Country House

Кафе

Гостиницы

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

НАШЕГО РАЙОНА

герои россии

Блохин Александр Владимирович 1971 – 2002 годы

Родился 5 декабря 1971 года в городе Куйбышеве, административном центре Куйбышевской области РСФСР СССР (ныне город Самара, административный центр Самарской области Российской Федерации). В раннем детстве с родителями переехал в город Семикаракорск Ростовской области. Здесь Александр Владимирович окончил 10 классов Семикаракорской средней школы № 1. В 1989 году поступил в Уфимское высшее военное авиационное училище лётчиков, по окончании которого в 1993 году служил в вертолётном полку в Улан-Удэ. В 487-й отдельный вертолётный полк, базировавшийся в городе Будённовске, А. В. Блохин был переведён весной 1995 года.

14 июня 1995 года чеченские сепаратисты осуществили в городе Будённовске террористический акт, сопровождавшийся убийствами милиционеров и мирных жителей и взятием заложников. Среди оказавшихся в плену у боевиков на территории Будённовской центральной районной больницы оказался и военный лётчик А. В. Блохин. За пять дней террористы трижды выводили Александра Владимировича на расстрел. После освобождения из-за перенесённого стресса Блохин почти полтора года не мог летать. Пока длился курс реабилитации, он временно служил в своей части помощником оперативного дежурного. Лишь в конце 1996 года он вновь был допущен к лётной работе.

7 августа 1999 года вооружённые отряды чеченских сепаратистов вторглись в Республику Дагестан. 487-й отдельный вертолётный полк боевого управления 58-й армии Северо-Кавказского военного округа был переброшен на аэродром Ботлих и принял участие в Цумадинско-Ботлихской кампании. Почти сразу вслед за выдворением бандформирований сепаратистов и иностранных наёмников с территории Дагестана началась антитеррористическая операция на Северном Кавказе. За время участия в боевых действиях на территории Дагестана и Чеченской Республики в 1999—2002 годах А. В. Блохин совершил более 300 боевых вылетов, в том числе более 100 вылетов в качестве штурмана вертолётного звена.

31 августа 2002 года экипаж вертолёта Ми-24П в составе командира экипажа капитана Н. Н. Володина и штурмана капитана А. В. Блохина выполнял боевой полёт по сопровождению транспортного вертолёта Ми-8, доставлявшего личный состав и продовольствие на посты охранения. Во время полёта транспортный вертолёт в районе сёл Мескеты и Бешил-Ирзу Ножай-Юртовского района Чеченской Республики подвергся обстрелу с земли. Вертолёт боевого сопровождения, выполнив манёвр, прикрыл Ми-8 от огня противника, давая транспортному вертолёту возможность покинуть зону поражения. Тогда по вертолёту Ми-24П был произведен пуск ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла-1М». Осколками ракеты был повреждён левый двигатель вертолёта, и на борту возник пожар. Лётчики до конца на горящей машине прикрывали Ми-8, а затем увели её в сторону от жилых кварталов. Обломки вертолёта упали в километре от села Бешил-Ирзу Ножай-Юртовского района Чеченской Республики.

Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2004 года экипажу вертолёта Ми-24П капитану Блохину Александру Владимировичу и капитану Володину Николаю Николаевичу за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, было присвоено звание «Герой Российской Федерации» посмертно. Похоронен А. В. Блохин на кладбище города Семикаракорска. На доме, где жил герой, а ныне проживает его отец Владимир Александрович Блохин 8 мая 2008 года открыта Мемориальная доска.

14 июня 1995 года чеченские сепаратисты осуществили в городе Будённовске террористический акт, сопровождавшийся убийствами милиционеров и мирных жителей и взятием заложников. Среди оказавшихся в плену у боевиков на территории Будённовской центральной районной больницы оказался и военный лётчик А. В. Блохин. За пять дней террористы трижды выводили Александра Владимировича на расстрел. После освобождения из-за перенесённого стресса Блохин почти полтора года не мог летать. Пока длился курс реабилитации, он временно служил в своей части помощником оперативного дежурного. Лишь в конце 1996 года он вновь был допущен к лётной работе.

7 августа 1999 года вооружённые отряды чеченских сепаратистов вторглись в Республику Дагестан. 487-й отдельный вертолётный полк боевого управления 58-й армии Северо-Кавказского военного округа был переброшен на аэродром Ботлих и принял участие в Цумадинско-Ботлихской кампании. Почти сразу вслед за выдворением бандформирований сепаратистов и иностранных наёмников с территории Дагестана началась антитеррористическая операция на Северном Кавказе. За время участия в боевых действиях на территории Дагестана и Чеченской Республики в 1999—2002 годах А. В. Блохин совершил более 300 боевых вылетов, в том числе более 100 вылетов в качестве штурмана вертолётного звена.

31 августа 2002 года экипаж вертолёта Ми-24П в составе командира экипажа капитана Н. Н. Володина и штурмана капитана А. В. Блохина выполнял боевой полёт по сопровождению транспортного вертолёта Ми-8, доставлявшего личный состав и продовольствие на посты охранения. Во время полёта транспортный вертолёт в районе сёл Мескеты и Бешил-Ирзу Ножай-Юртовского района Чеченской Республики подвергся обстрелу с земли. Вертолёт боевого сопровождения, выполнив манёвр, прикрыл Ми-8 от огня противника, давая транспортному вертолёту возможность покинуть зону поражения. Тогда по вертолёту Ми-24П был произведен пуск ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла-1М». Осколками ракеты был повреждён левый двигатель вертолёта, и на борту возник пожар. Лётчики до конца на горящей машине прикрывали Ми-8, а затем увели её в сторону от жилых кварталов. Обломки вертолёта упали в километре от села Бешил-Ирзу Ножай-Юртовского района Чеченской Республики.

Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2004 года экипажу вертолёта Ми-24П капитану Блохину Александру Владимировичу и капитану Володину Николаю Николаевичу за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, было присвоено звание «Герой Российской Федерации» посмертно. Похоронен А. В. Блохин на кладбище города Семикаракорска. На доме, где жил герой, а ныне проживает его отец Владимир Александрович Блохин 8 мая 2008 года открыта Мемориальная доска.

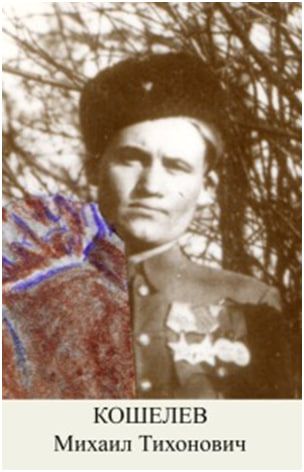

герои советского союза

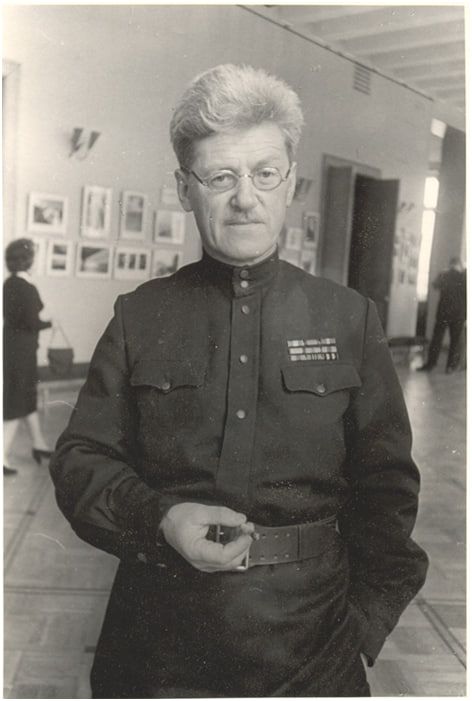

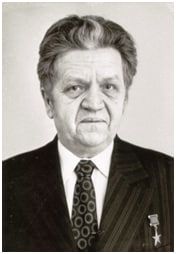

Михаил Александрович БедрышевРодился 8.11.1919 года

В д. Чулково Комсомольского района Ивановской области. В Советской Армии служил с сентября 1939 года. С декабря 1941 по сентябрь 1943 года воевал в партизанском отряде, затем – в 1140 стрелковом полку 340-й Сумской стрелковой дивизии в должности командира пулеметного расчета.

За форсирование Днепра Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.01.1944 года М.А. Бедрышеву было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1956 года проживал в рабочем поселке Семикаракорском (с 1972 года- г. Семикаракорске), был организатором и руководителем первой в районе автоколонны. Скончался в 1974 году.

За форсирование Днепра Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.01.1944 года М.А. Бедрышеву было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1956 года проживал в рабочем поселке Семикаракорском (с 1972 года- г. Семикаракорске), был организатором и руководителем первой в районе автоколонны. Скончался в 1974 году.

Степан Иванович Здоровцев

Родился 24.12.1916 г. в х. Золотаревке в семье крестьянина.

Участник Великой Отечественной войны с первого её дня. Ночью 28 июня 1941 года командир звена 158-го истребительного авиационного полка младший лейтенант Здоровцев в воздушном бою с тремя немецкими бомбардировщиками тараном сбил один из них. За этот подвиг 8.07.1941 года был удостоен звания «Героя Советского Союза». Награжден орденом Ленина. При выполнении боевого задания 9 июля 1941 года С.И. Здоровцев пропал без вести.

Участник Великой Отечественной войны с первого её дня. Ночью 28 июня 1941 года командир звена 158-го истребительного авиационного полка младший лейтенант Здоровцев в воздушном бою с тремя немецкими бомбардировщиками тараном сбил один из них. За этот подвиг 8.07.1941 года был удостоен звания «Героя Советского Союза». Награжден орденом Ленина. При выполнении боевого задания 9 июля 1941 года С.И. Здоровцев пропал без вести.

Попков Валерий Филиппович

Родился 24 марта 1961 года в поселке Кильмезь Сюмсинского района Удмуртии. В Советской Армии с 1978 года. В 1982 году после окончания Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков направлен на службу в 23-й отдельный авиационный полк Среднеазиатского пограничного округа Пограничных войск КГБ СССР. Был старшим лётчиком-штурманов, штурманом звена, с 1986 года - командиром вертолёта.

С 1982 по 1989 командир экипажа вертолёта "Ми-6" капитан Валерий Попков совершил 2590 боевых вылетов в Республику Афганистан.

19 января 1989 года они вылетели в паре с капитаном Шариповым. Низкая облачность над Ханабадом скрывала от них предгорья, а их, в свою очередь, от расположившихся внизу банд «непримиримых». И стоило появиться крохотному разрыву в облаках, как машина Шарипова круто пошла вниз, оставляя за собой огненно-дымный шлейф.

Потом он увидел раскрывшийся у самой земли парашют Шарипова и бегущих к нему вооруженных бандитов. НУРСы попковского вертолёта заставили их притормозить.

Валерий дважды сыграл с землей в одно «касание». Раз - из машины выскочили трое, прикрыли парашютиста автоматным огнем и бросились к пылающему вертолёту. Тут ожили и душманы. Но Попков, резко взмыв вверх, новым залпом напомнил им о себе. Бандиты переключили внимание на воздушную цель и упустили земную. Новое «касание» - и все трое со спасенным Шариповым снова на борту.

На аэродроме он насчитал двадцать одну пробоину в вертолёте.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1989 года капитану Попкову Валерию Филипповичу за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 11594).

C 1989 года командовал вертолётным звеном в том же полку. В 1993 году окончил командный факультет Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина, назначен командиром вертолётной эскадрильи отдельного Арктического авиационного полка Федеральной пограничной службы России. Затем служил начальником метеорологической службы штаба начальника авиации ФПС России.

С 1996 года - адъюнкт Академии Федеральной пограничной службы России. С 1999 года был помощником начальника этой академии, а с 2000 года - преподавателем кафедры тактики и оперативного искусства авиационных соединений и частей в той же академии.С 2005 года полковник В. Ф. Попков - в запасе. Живёт в городе Лобня Московской области. Полковник (1996). Награждён орденом Ленина, орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями.

В настоящее время мать Валерия Филипповича Нина Семеновна Попкова живет в поселке Нижний Саловск Семикаракорского района.

С 1982 по 1989 командир экипажа вертолёта "Ми-6" капитан Валерий Попков совершил 2590 боевых вылетов в Республику Афганистан.

19 января 1989 года они вылетели в паре с капитаном Шариповым. Низкая облачность над Ханабадом скрывала от них предгорья, а их, в свою очередь, от расположившихся внизу банд «непримиримых». И стоило появиться крохотному разрыву в облаках, как машина Шарипова круто пошла вниз, оставляя за собой огненно-дымный шлейф.

Потом он увидел раскрывшийся у самой земли парашют Шарипова и бегущих к нему вооруженных бандитов. НУРСы попковского вертолёта заставили их притормозить.

Валерий дважды сыграл с землей в одно «касание». Раз - из машины выскочили трое, прикрыли парашютиста автоматным огнем и бросились к пылающему вертолёту. Тут ожили и душманы. Но Попков, резко взмыв вверх, новым залпом напомнил им о себе. Бандиты переключили внимание на воздушную цель и упустили земную. Новое «касание» - и все трое со спасенным Шариповым снова на борту.

На аэродроме он насчитал двадцать одну пробоину в вертолёте.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1989 года капитану Попкову Валерию Филипповичу за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 11594).

C 1989 года командовал вертолётным звеном в том же полку. В 1993 году окончил командный факультет Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина, назначен командиром вертолётной эскадрильи отдельного Арктического авиационного полка Федеральной пограничной службы России. Затем служил начальником метеорологической службы штаба начальника авиации ФПС России.

С 1996 года - адъюнкт Академии Федеральной пограничной службы России. С 1999 года был помощником начальника этой академии, а с 2000 года - преподавателем кафедры тактики и оперативного искусства авиационных соединений и частей в той же академии.С 2005 года полковник В. Ф. Попков - в запасе. Живёт в городе Лобня Московской области. Полковник (1996). Награждён орденом Ленина, орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями.

В настоящее время мать Валерия Филипповича Нина Семеновна Попкова живет в поселке Нижний Саловск Семикаракорского района.

Блинова Елена Даниловна1902 – 1990 годы

Елена Даниловна Блинова родилась в 1902 году в хуторе Старая Золотовка Константиновского района. Трудное крестьянское детство, ранее сиротство, после смерти родителей у девочки-подростка на руках остается трое детей-малолеток ( двое из которых умрут в голодное время) «Все эти лишения в самом начале жизненного пути закали меня, заставили стать на ноги» - вспоминает Елена Даниловна. Землю-кормилицу любила с детства, поэтому стала труженицей плодоовощного совхоза, а через три года старательную работницу назначили бригадиром. В 1930 году уже зрелым мастером-бригадиром пришла Елена Даниловна в плодоовощной совхоз №1, где её любовно называли «Мать бригады» .

В 1941 году добровольно ушла на фронт. Сначала записалась добровольцем в народное ополчение, а с декабря 1941 года – в Красной Армии. Попав в плен, вместе с пленными мужчинами сумела бежать и вернуться в строй. С августа 1942 по 1945 год – санитарка госпитального взвода 184-го, 3-го и 370-го гвардейского отдельного медико-санитарного батальона 2-й гвардейской (в последствии – Таманской) стрелковой дивизии Северо-Кавказского – 3-го Белорусского фронтов, гвардии красноармеец, а затем гвардии рядовой. 26 октября 1942 года была ранена. Награждена орденом Красной Звезды и 2 медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

После войны Елена Даниловна вернулась к своему любимому делу – выращиванию овощей. Все годы Елена Даниловна без устали работала в совхозе, возглавила движение за получение высоких урожаев овощей, добивалась небывалых результатов. Сколько новшеств применила она на полях! В ее бригаде появились первые гектарницы. Лучшие из них - Раиса Дахно и Людмила Гетманская - собирали по 630 центнеров помидоров с гектара. И в целом бригада выращивала урожай в два раза выше, чем по Семикаракорскому району.

В 1960 г. Елену Даниловну наградили орденом Ленина. А в народе говорили: "Блинова не только гвардеец войны, а и в мирное время работает по-гвардейски".

Бригада Даниловны шла вперед и вперед, показывая новые образцы урожаев овощей. В 1966 году за успехи, достигнутые бригадой овощеводов, которую она возглавляла в Донском плодоовощном совхозе Семикаракорского района, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля Елене Даниловне Блиновой присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Вместе с овощами она растила овощеводов. Школу Елены Даниловны признали официально. В 1973 году Ростовским обкомом КПСС, облисполкомом, облсовпрофом и обкомом ВЛКСМ учрежден переходящий приз ее имени для победителя областного социалистического соревнования среди коллективов овощеводческих бригад колхозов и совхозов. Переходящий приз имени Блиновой побывал у овощеводов Семикаракорского, Багаевского, Аксайского, Цимлянского районов. За него боролись сотни овощеводческих бригад и звеньев.

О Блиновой говорили: "Если бы сделать такой стол, чтобы поставить на него всю овощную и бахчевую продукцию, выращенную бригадой Даниловны, можно бы устроить обед на всю страну".

Елена Даниловна была делегатом XXIII съезда КПСС, за свою долгую жизнь воспитала несколько поколений мастеров высоких урожаев. Долгие годы, даже будучи на пенсии, трудилась Елена Даниловна в родной бригаде, принимала активное участие в общественной жизни района. «Только труд делает человека счастливым, молодит его. Он же, труд, укрепляет мир на земле»-говорила Елена Даниловна Блинова на встречах с молодежью. Она прожила долгую и достойную жизнь. Память о ней живет на семикаракорской земле, где она родилась, выросла и своими ратными и трудовыми подвигами умножала её славу.

Умерла Е.Д. Блинова в 1990 году.

В 1941 году добровольно ушла на фронт. Сначала записалась добровольцем в народное ополчение, а с декабря 1941 года – в Красной Армии. Попав в плен, вместе с пленными мужчинами сумела бежать и вернуться в строй. С августа 1942 по 1945 год – санитарка госпитального взвода 184-го, 3-го и 370-го гвардейского отдельного медико-санитарного батальона 2-й гвардейской (в последствии – Таманской) стрелковой дивизии Северо-Кавказского – 3-го Белорусского фронтов, гвардии красноармеец, а затем гвардии рядовой. 26 октября 1942 года была ранена. Награждена орденом Красной Звезды и 2 медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

После войны Елена Даниловна вернулась к своему любимому делу – выращиванию овощей. Все годы Елена Даниловна без устали работала в совхозе, возглавила движение за получение высоких урожаев овощей, добивалась небывалых результатов. Сколько новшеств применила она на полях! В ее бригаде появились первые гектарницы. Лучшие из них - Раиса Дахно и Людмила Гетманская - собирали по 630 центнеров помидоров с гектара. И в целом бригада выращивала урожай в два раза выше, чем по Семикаракорскому району.

В 1960 г. Елену Даниловну наградили орденом Ленина. А в народе говорили: "Блинова не только гвардеец войны, а и в мирное время работает по-гвардейски".

Бригада Даниловны шла вперед и вперед, показывая новые образцы урожаев овощей. В 1966 году за успехи, достигнутые бригадой овощеводов, которую она возглавляла в Донском плодоовощном совхозе Семикаракорского района, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля Елене Даниловне Блиновой присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Вместе с овощами она растила овощеводов. Школу Елены Даниловны признали официально. В 1973 году Ростовским обкомом КПСС, облисполкомом, облсовпрофом и обкомом ВЛКСМ учрежден переходящий приз ее имени для победителя областного социалистического соревнования среди коллективов овощеводческих бригад колхозов и совхозов. Переходящий приз имени Блиновой побывал у овощеводов Семикаракорского, Багаевского, Аксайского, Цимлянского районов. За него боролись сотни овощеводческих бригад и звеньев.

О Блиновой говорили: "Если бы сделать такой стол, чтобы поставить на него всю овощную и бахчевую продукцию, выращенную бригадой Даниловны, можно бы устроить обед на всю страну".

Елена Даниловна была делегатом XXIII съезда КПСС, за свою долгую жизнь воспитала несколько поколений мастеров высоких урожаев. Долгие годы, даже будучи на пенсии, трудилась Елена Даниловна в родной бригаде, принимала активное участие в общественной жизни района. «Только труд делает человека счастливым, молодит его. Он же, труд, укрепляет мир на земле»-говорила Елена Даниловна Блинова на встречах с молодежью. Она прожила долгую и достойную жизнь. Память о ней живет на семикаракорской земле, где она родилась, выросла и своими ратными и трудовыми подвигами умножала её славу.

Умерла Е.Д. Блинова в 1990 году.

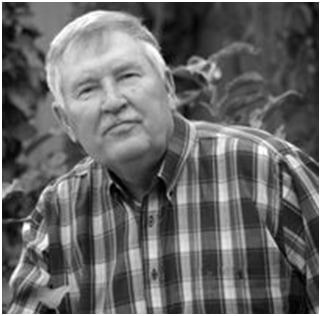

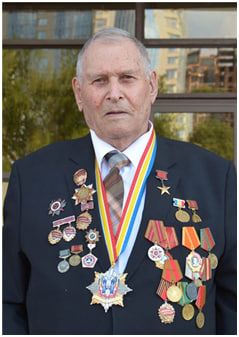

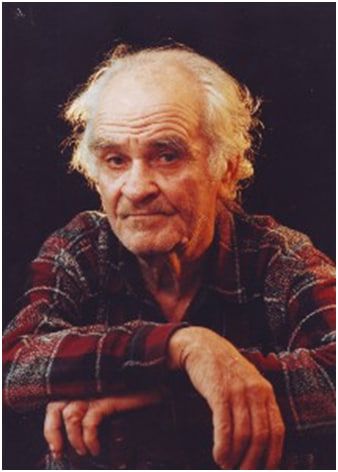

Быкадоров Яков Иванович

Родился 1 января 1925 года в станице Новозолотовской Семикаракорского района Ростовской области.

В 1940 году окончил с отличием Новочеркасское ремесленное училище по специальности формовщик-литейщик. Получил направление на завод «Ростсельмаш». Выполнял военный заказ – формовал боеголовки для снарядов и корпусы для мин. Летом 1942 года вернулся домой, в станицу Ново-Золотовскую, заменив ушедшего на фронт отца. Пережил тяжёлые месяцы немецко-фашистской оккупации , за то, что не хотел работать на фашистов, его высекли розгами.

В начале 1943 года, после освобождения родной станицы , 18-летним мальчишкой он добровольцем ушёл на фронт. В составе 98-й дивизии 56-й армии Южного фронта участвовал в ожесточённых боях с врагом на Миус-фронте под городом Сталино (ныне г. Донецк). Дрались врукопашную. А когда фронт был прорван, и с криками «ура» прошли в наступление, совсем рядом разорвалась мина. Раскаленное железо обожгло коленный сустав левой ноги и раскрошило его. Был госпиталь, ампутация ноги, гангрена, новая операция. Врачи не верили в его выздоровление. Но он остался жив. Ходить учился заново на протезе.

После демобилизации вернулся на родину. Работал в станице Ново-Золотовской, затем в Кировоградской области на сахарном заводе. В 1952 году окончательно перебрался в станицу Семикаракорскую и решил осуществить свою давнюю мечту -стать хорошим трактористом. Но на курсы механизаторов инвалида никто не хотел брать. Вот тут Яков Иванович и проявил характер. Достал «Повесть о настоящем человеке», всем показывал и говорил: « Если Маресьев летал без ног и громил врага, так неужели я трактором не смогу управлять!». Упорство молодого человека позволило ему добиться своего! Нелегко давался Быкадорову трактор! Десятки и сотни раз приходилось отрабатывать одно и то же движение, один и тот же маневр. Нога под протезом нестерпимо болела и кровоточила, образуя рану. Но он не жаловался, только настойчивее продолжал осваивать технику.

В 1953 году он окончил курсы механизаторов в Константиновском училище и стал работать трактористом в строительно-монтажном управлении. На всю жизнь Яков Иванович остался благодарен людям, которые поверили в него, поддержали.

Первым его трактором был старенький ДТ-54. Работал Яков Иванович на совесть, удивлял всех мастерством, скромностью, безотказностью в работе. Семикаракорский, Мартыновский, Пролетарский, Веселовский, Нижне-Чирской, Константиновский, Багаевский районы… Десятки строек России, земли которых обрабатывал Яков Иванович со своими коллегами: планировали поля, рыли каналы, строили плотины-дамбы. Приходилось работать на тракторах, грейдерах, скреперах, бульдозерах. На встречах с молодежью Яков Иванович вспоминает: «Я никогда не работал в полсилы. Для меня любая машина была инструментом, который в умелых руках может всё. Я отдавал делу всю душу, умение, желание, стремление. Иначе я не мог.»

В 1955 году поступил на работу в машинно-мелиоративную станцию (впоследствии ПМК Треста «Мелиоводстрой»). В 1958 году в соревновании среди лучших рабочих треста Я.И. Быкадоров занял 1 место, за что получил значок «Победитель социалистического соревнования».

В 1969 году, когда нужно было найти кандидата для участия во Всероссийском соревновании механизаторов-мелиораторов под г. Моздоком, выбор пал на Я.И. Быкадорова и его коллегу А.И. Лемешева. Условия были жесткие: за полтора часа на очень неустойчивом грунте-плывуне нужно было спланировать поле под рис, проложить сбросной канал с откосом и бермой (место для прохода автомашин). До начала соревнований, видя как Яков Иванович прихрамывает, член комиссии спросил : «Чего хромаешь? Ногу натер? На это скидок не будет, понял!» А они ему не были нужны! Работу он выполнил быстро, качественно, с соблюдением всех требований и в классе своих машин занял 1 место. Его земляку А.И. Лемешеву повезло меньше- трактор провалился в плывун. Еще одни Всесоюзные соревнования, в которых «семикаракорский Маресьев» занял призовое место проходили в Каширской области Узбекистана. Здесь соединяли реки Аму-Дарью с Сыр-Дарьей. Якову Ивановичу предлагали остаться работать в Узбекистане, обещали хорошую зарплату и автомобиль «Волгу», но он вернулся на родную Донщину!

В 1971 году за отличную работу и победы во Всероссийских соревнованиях Я.И. Быкадорова наградили орденом Ленина. В феврале 1974 года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». Боевые подвиги Я.И. Быкадорова отмечены орденом Отечественной войны и медалями.

«Первые места- это постоянный труд, систематический уход за машиной, когда надо знать и поддерживать работу каждого винтика, уметь слаженно работать вместе с техникой, любить свою работу, быть ответственным за свой труд. Я всегда старался помочь, поддержать начинающих ребят, делился опытом. На любом участке работы большое внимание уделялось качеству, трудовой дисциплине и моральному облику труженика»-пишет Я.И. Быкадоров в своей книге «Жизнь прожита недаром» (2013г.).

До 1990 года он проработал в СПМК (АО «Родник») вплоть до ухода на заслуженный отдых.

В настоящее время активно участвует в общественной жизни, занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Яков Иванович Быкадоров является почетным гражданином города Семиракорска , награжден двумя орденами Ленина (в 1971 и 1974 годах), орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.

В канун 90-летнего юбилея Якова Ивановича навестил Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев.

В 2015 году за большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области Якову Ивановичу было присвоено звание «Почетный гражданин Ростовской области»!

В начале 1943 года, после освобождения родной станицы , 18-летним мальчишкой он добровольцем ушёл на фронт. В составе 98-й дивизии 56-й армии Южного фронта участвовал в ожесточённых боях с врагом на Миус-фронте под городом Сталино (ныне г. Донецк). Дрались врукопашную. А когда фронт был прорван, и с криками «ура» прошли в наступление, совсем рядом разорвалась мина. Раскаленное железо обожгло коленный сустав левой ноги и раскрошило его. Был госпиталь, ампутация ноги, гангрена, новая операция. Врачи не верили в его выздоровление. Но он остался жив. Ходить учился заново на протезе.

После демобилизации вернулся на родину. Работал в станице Ново-Золотовской, затем в Кировоградской области на сахарном заводе. В 1952 году окончательно перебрался в станицу Семикаракорскую и решил осуществить свою давнюю мечту -стать хорошим трактористом. Но на курсы механизаторов инвалида никто не хотел брать. Вот тут Яков Иванович и проявил характер. Достал «Повесть о настоящем человеке», всем показывал и говорил: « Если Маресьев летал без ног и громил врага, так неужели я трактором не смогу управлять!». Упорство молодого человека позволило ему добиться своего! Нелегко давался Быкадорову трактор! Десятки и сотни раз приходилось отрабатывать одно и то же движение, один и тот же маневр. Нога под протезом нестерпимо болела и кровоточила, образуя рану. Но он не жаловался, только настойчивее продолжал осваивать технику.

В 1953 году он окончил курсы механизаторов в Константиновском училище и стал работать трактористом в строительно-монтажном управлении. На всю жизнь Яков Иванович остался благодарен людям, которые поверили в него, поддержали.

Первым его трактором был старенький ДТ-54. Работал Яков Иванович на совесть, удивлял всех мастерством, скромностью, безотказностью в работе. Семикаракорский, Мартыновский, Пролетарский, Веселовский, Нижне-Чирской, Константиновский, Багаевский районы… Десятки строек России, земли которых обрабатывал Яков Иванович со своими коллегами: планировали поля, рыли каналы, строили плотины-дамбы. Приходилось работать на тракторах, грейдерах, скреперах, бульдозерах. На встречах с молодежью Яков Иванович вспоминает: «Я никогда не работал в полсилы. Для меня любая машина была инструментом, который в умелых руках может всё. Я отдавал делу всю душу, умение, желание, стремление. Иначе я не мог.»

В 1955 году поступил на работу в машинно-мелиоративную станцию (впоследствии ПМК Треста «Мелиоводстрой»). В 1958 году в соревновании среди лучших рабочих треста Я.И. Быкадоров занял 1 место, за что получил значок «Победитель социалистического соревнования».

В 1969 году, когда нужно было найти кандидата для участия во Всероссийском соревновании механизаторов-мелиораторов под г. Моздоком, выбор пал на Я.И. Быкадорова и его коллегу А.И. Лемешева. Условия были жесткие: за полтора часа на очень неустойчивом грунте-плывуне нужно было спланировать поле под рис, проложить сбросной канал с откосом и бермой (место для прохода автомашин). До начала соревнований, видя как Яков Иванович прихрамывает, член комиссии спросил : «Чего хромаешь? Ногу натер? На это скидок не будет, понял!» А они ему не были нужны! Работу он выполнил быстро, качественно, с соблюдением всех требований и в классе своих машин занял 1 место. Его земляку А.И. Лемешеву повезло меньше- трактор провалился в плывун. Еще одни Всесоюзные соревнования, в которых «семикаракорский Маресьев» занял призовое место проходили в Каширской области Узбекистана. Здесь соединяли реки Аму-Дарью с Сыр-Дарьей. Якову Ивановичу предлагали остаться работать в Узбекистане, обещали хорошую зарплату и автомобиль «Волгу», но он вернулся на родную Донщину!

В 1971 году за отличную работу и победы во Всероссийских соревнованиях Я.И. Быкадорова наградили орденом Ленина. В феврале 1974 года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». Боевые подвиги Я.И. Быкадорова отмечены орденом Отечественной войны и медалями.

«Первые места- это постоянный труд, систематический уход за машиной, когда надо знать и поддерживать работу каждого винтика, уметь слаженно работать вместе с техникой, любить свою работу, быть ответственным за свой труд. Я всегда старался помочь, поддержать начинающих ребят, делился опытом. На любом участке работы большое внимание уделялось качеству, трудовой дисциплине и моральному облику труженика»-пишет Я.И. Быкадоров в своей книге «Жизнь прожита недаром» (2013г.).

До 1990 года он проработал в СПМК (АО «Родник») вплоть до ухода на заслуженный отдых.

В настоящее время активно участвует в общественной жизни, занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Яков Иванович Быкадоров является почетным гражданином города Семиракорска , награжден двумя орденами Ленина (в 1971 и 1974 годах), орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.

В канун 90-летнего юбилея Якова Ивановича навестил Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев.

В 2015 году за большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области Якову Ивановичу было присвоено звание «Почетный гражданин Ростовской области»!

герои социалистического труда

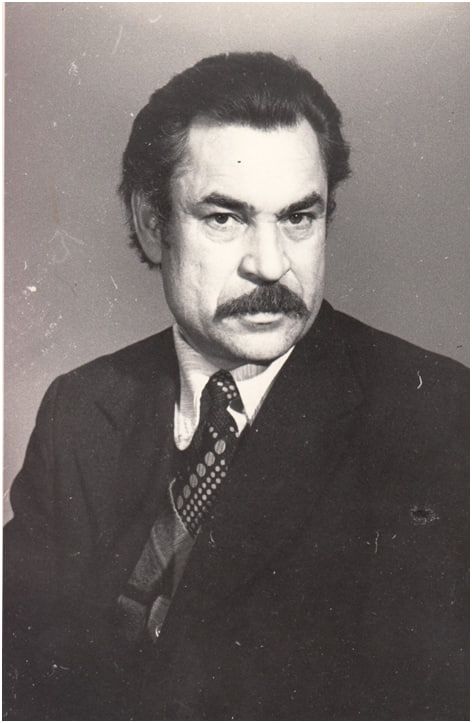

Антонов Иван Михайлович1924 – 2007 годы

Иван Михайлович Антонов родился 9 сентября 1924 года в деревне Медовка, ныне Рамонского района Воронежской области в семье хлебороба. Еще учась в школе, мечтал работать в сельском хозяйстве.

По окончании Воронежского сельскохозяйственного института по специальности плодоагроном- овощевод в течение 10 лет работал в хозяйствах Азербайджана, пять из которых - главным агрономом. В 1956 году Иван Михайлович был переведен в Ростовский консервный трест и с 1956 года работал в должности главного агронома в совхозе Бакланниковский Семикаракорского района. В марте 1961 года его «бросили» на подъем одного из самых слабых, отстающих совхозов района- «Страховского» , которому он отдал 27 лет своей жизни . С самого начала молодой директор поставил цель: сделать сельский труд привлекательным. Выход он видел в механизации труда, внедрении передовых технологий выращивания овощей. Но новейшие разработки ученых не всегда соответствовали реальным потребностям. Тогда страховцы взялись за дело. Газеты то и дело печатали статьи о новых изобретениях работников возрождающегося совхоза: помидоро-сборочный агрегат, изготовленный из дождевальной установки, помидоропосадочная машина. Лук, традиционно обрабатываемый вручную, теперь сажается- убирается с помощью всевозможных «луковых» агрегатов-просто и эффективно. Хозяйство велось прогрессивными методами, уровень механизации достигал 80%. Одним из важных путей интенсификации овощеводства стало всестороннее внедрение химизации в производство, что дало повышение продуктивности как земледелия, так и животноводства. «Все, что берешь из земли, надо возвращать- вносить питательные вещества, навоз, органические и минеральные удобрения, нужно также бороться с вредителями и болезнями. И все это делать разумно. Только тогда земля отблагодарит урожаем. А если не давать ничего, а стремиться только получать, тогда земля перестанет уважать человека. Это главное.»

С ростом урожайности овощных культур росли валовые сборы, сокращались затраты труда, увеличивалась прибыль. Когда-то отстающее хозяйство стало давать до полутора миллионов рублей прибыли. Для сравнения, в 1955 году, когда удобрения не применялись, средняя урожайность овощных культур составляла 96 цен/га, в 1960 году удобрений было внесено 510 центнеров и урожайность увеличилась до 119 цен/га, а к 1980 году, когда вносилось уже 9236 центнеров минеральных удобрений, урожайность овощных культур составила более 400 цен/га. По инициативе И.М. Антонова весной 1961 года была создана группа гектарниц из 30 человек. Они стали основным ядром в освоении овощеводства, занимались посадкой рассады, орошением полей, пололи и рыхлили, вели борьбу с вредителями и болезнями, убирали урожай и отправляли к столу потребителя. Благодаря их трудолюбию, совхоз «Страховский» получил в 1961 году отличный урожай ранних помидоров. Совхоз продал государству 1892 тонн овощей, и за успешное выполнение плана реализации был удостоен премии Министерства пищевой промышленности РСФР и был награжден Памятным Знаменем.

Подъем экономики совхоза отразился и социальной сфере. Стараниями Ивана Михайловича были построены лагерь труда и отдыха, общежитие, столовая, больница с грязелечением, детский сад, клуб. Хутор поменял сорняки на цветы: расцвел розами, гвоздиками, пионами. Всем в округе был известен Страховский парк культуры- райский уголок с березами, соснами, акациями.

Иван Михайлович пользовался огромным авторитетом у своих земляков. Его ценили и как директора, и как человека. За свой добросовестный труд И.М. Антонов был награжден орденом «Знак почета» (1966г), орденом Ленина (1970г), орденом Октябрьской Революции ( 1973г), медалями, дипломами ВДНХ СССР, присвоено звание «Заслуженный агроном СССР».

За выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий и социалистических обязательств, проявленную трудовую доблесть Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 марта 1981 года Ивану Михайловичу Антонову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1987 по 1992 год Иван Михайлович был главным специалистом Управления сельского хозяйства Ростовского облисполкома.

Умер И.М. Антонов в 2001 году.

По окончании Воронежского сельскохозяйственного института по специальности плодоагроном- овощевод в течение 10 лет работал в хозяйствах Азербайджана, пять из которых - главным агрономом. В 1956 году Иван Михайлович был переведен в Ростовский консервный трест и с 1956 года работал в должности главного агронома в совхозе Бакланниковский Семикаракорского района. В марте 1961 года его «бросили» на подъем одного из самых слабых, отстающих совхозов района- «Страховского» , которому он отдал 27 лет своей жизни . С самого начала молодой директор поставил цель: сделать сельский труд привлекательным. Выход он видел в механизации труда, внедрении передовых технологий выращивания овощей. Но новейшие разработки ученых не всегда соответствовали реальным потребностям. Тогда страховцы взялись за дело. Газеты то и дело печатали статьи о новых изобретениях работников возрождающегося совхоза: помидоро-сборочный агрегат, изготовленный из дождевальной установки, помидоропосадочная машина. Лук, традиционно обрабатываемый вручную, теперь сажается- убирается с помощью всевозможных «луковых» агрегатов-просто и эффективно. Хозяйство велось прогрессивными методами, уровень механизации достигал 80%. Одним из важных путей интенсификации овощеводства стало всестороннее внедрение химизации в производство, что дало повышение продуктивности как земледелия, так и животноводства. «Все, что берешь из земли, надо возвращать- вносить питательные вещества, навоз, органические и минеральные удобрения, нужно также бороться с вредителями и болезнями. И все это делать разумно. Только тогда земля отблагодарит урожаем. А если не давать ничего, а стремиться только получать, тогда земля перестанет уважать человека. Это главное.»

С ростом урожайности овощных культур росли валовые сборы, сокращались затраты труда, увеличивалась прибыль. Когда-то отстающее хозяйство стало давать до полутора миллионов рублей прибыли. Для сравнения, в 1955 году, когда удобрения не применялись, средняя урожайность овощных культур составляла 96 цен/га, в 1960 году удобрений было внесено 510 центнеров и урожайность увеличилась до 119 цен/га, а к 1980 году, когда вносилось уже 9236 центнеров минеральных удобрений, урожайность овощных культур составила более 400 цен/га. По инициативе И.М. Антонова весной 1961 года была создана группа гектарниц из 30 человек. Они стали основным ядром в освоении овощеводства, занимались посадкой рассады, орошением полей, пололи и рыхлили, вели борьбу с вредителями и болезнями, убирали урожай и отправляли к столу потребителя. Благодаря их трудолюбию, совхоз «Страховский» получил в 1961 году отличный урожай ранних помидоров. Совхоз продал государству 1892 тонн овощей, и за успешное выполнение плана реализации был удостоен премии Министерства пищевой промышленности РСФР и был награжден Памятным Знаменем.

Подъем экономики совхоза отразился и социальной сфере. Стараниями Ивана Михайловича были построены лагерь труда и отдыха, общежитие, столовая, больница с грязелечением, детский сад, клуб. Хутор поменял сорняки на цветы: расцвел розами, гвоздиками, пионами. Всем в округе был известен Страховский парк культуры- райский уголок с березами, соснами, акациями.

Иван Михайлович пользовался огромным авторитетом у своих земляков. Его ценили и как директора, и как человека. За свой добросовестный труд И.М. Антонов был награжден орденом «Знак почета» (1966г), орденом Ленина (1970г), орденом Октябрьской Революции ( 1973г), медалями, дипломами ВДНХ СССР, присвоено звание «Заслуженный агроном СССР».

За выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий и социалистических обязательств, проявленную трудовую доблесть Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 марта 1981 года Ивану Михайловичу Антонову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1987 по 1992 год Иван Михайлович был главным специалистом Управления сельского хозяйства Ростовского облисполкома.

Умер И.М. Антонов в 2001 году.

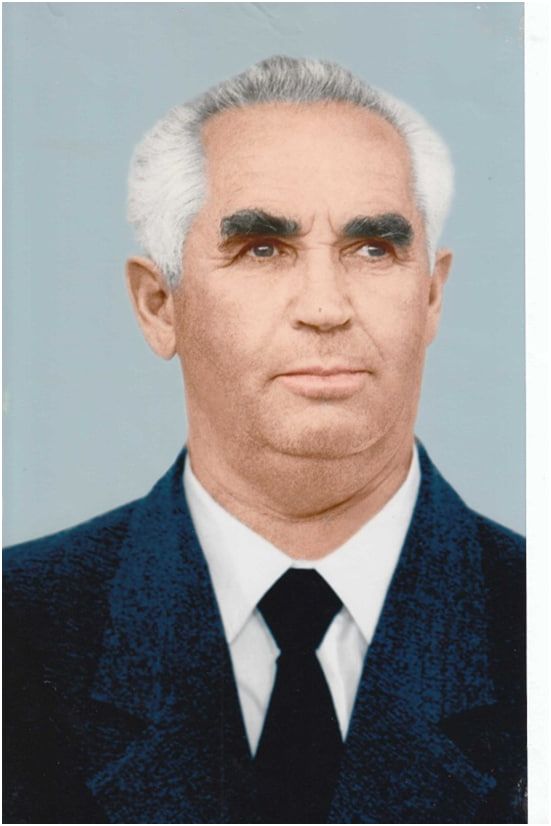

Васюков Иван Иосифович1910 – 1988 годы

Иван Иосифович Васюков до войны окончил Азовскую школу механизации. Трудовую деятельность начинал как механизатор, а в 1934 году его послали механиком в только что созданную Золотаревскую машинно-тракторную станцию в новом, Семикаракорском районе. Обслуживал технику в хуторах Шаминки, Топилина, Страхова. Когда в МТС пришли первые гусеничные тракторы ЧТЗ, Васюков возглавил коллектив тракторно-полеводческой бригады.

На фронт попал в первые дни Великой Отечественной, воевал в составе 440 артиллерийского полка РГК 11-ой Гвардейской артиллерийской бригады. За участие в боях был награжден двумя орденами Красной звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Демобилизовавшись в 1946 году Иван Иосифович не нашел в своем хуторе ни дома ни семьи. Сын погиб, жена и дочь были репрессированы и тоже погибли, пришлось в 36 лет всё начинать с нуля, переехал к брату в х. Золотаревка, где и начал работать бригадиром. Иван Иосифович был не только выдающимся земледельцем: «Он в технике разбирался как высококлассный хирург в человеке» - вспоминают земляки. Имя бригадира Ивана Иосифовича Васюкова неразрывно связано со звеньевой кукурузоводческого звена Раисы Федоровны Горожаевой, для которой он был наставником и примером в работе. Их легендарный тандем прогремел не только на наш район, но и всю Ростовскую область. За годы работы в совхозе «Золотаревский» И.И. Васюков внедрил в бригаде передовые приемы возделывания озимой пшеницы, кукурузы и других культур. Уже награжденный в 1966 году за высокие показатели в труде орденом Ленина, Иван Иосифович стал участником Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства и в 1967 году получил медали ВДНХ. А в 1970 году награжден медалью «За доблестный труд».

В начале 70-х годов директор совхоза Т.И. Ильинов и бригадир И.И. Васюков, переняв передовой опыт Херсонщины, решили организовать в совхозе комплексное звено, которое будет выращивать кукурузу на зерно и на силос, люцерну и пшеницу. Дело это было новое, поэтому возглавить звено они поручили Р.Ф. Горожаевой, которая с большим энтузиазмом взялась за дело. Благодаря слаженной работе бригады Васюкова, внедрению новых форм организации сельскохозяйственного труда, опытно – показательное хозяйство совхоз « Золотаревский» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1971 года награжден Орденом Октябрьской революции, за достигнутые высокие показатели в работе.

В 1974 году Бригада Ивана Иосифовича Васюкова получила в среднем по 38,9 центнеров хлеба с каждого гектара.

За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года Ивану Иосифовичу Васюкову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Умер в1988 г. Похоронен на кладбище в х. Золотарёвке.

Одна из центральных улиц х. Золотаревки носит имя Ивана Иосифовича Васюкова.

На фронт попал в первые дни Великой Отечественной, воевал в составе 440 артиллерийского полка РГК 11-ой Гвардейской артиллерийской бригады. За участие в боях был награжден двумя орденами Красной звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Демобилизовавшись в 1946 году Иван Иосифович не нашел в своем хуторе ни дома ни семьи. Сын погиб, жена и дочь были репрессированы и тоже погибли, пришлось в 36 лет всё начинать с нуля, переехал к брату в х. Золотаревка, где и начал работать бригадиром. Иван Иосифович был не только выдающимся земледельцем: «Он в технике разбирался как высококлассный хирург в человеке» - вспоминают земляки. Имя бригадира Ивана Иосифовича Васюкова неразрывно связано со звеньевой кукурузоводческого звена Раисы Федоровны Горожаевой, для которой он был наставником и примером в работе. Их легендарный тандем прогремел не только на наш район, но и всю Ростовскую область. За годы работы в совхозе «Золотаревский» И.И. Васюков внедрил в бригаде передовые приемы возделывания озимой пшеницы, кукурузы и других культур. Уже награжденный в 1966 году за высокие показатели в труде орденом Ленина, Иван Иосифович стал участником Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства и в 1967 году получил медали ВДНХ. А в 1970 году награжден медалью «За доблестный труд».

В начале 70-х годов директор совхоза Т.И. Ильинов и бригадир И.И. Васюков, переняв передовой опыт Херсонщины, решили организовать в совхозе комплексное звено, которое будет выращивать кукурузу на зерно и на силос, люцерну и пшеницу. Дело это было новое, поэтому возглавить звено они поручили Р.Ф. Горожаевой, которая с большим энтузиазмом взялась за дело. Благодаря слаженной работе бригады Васюкова, внедрению новых форм организации сельскохозяйственного труда, опытно – показательное хозяйство совхоз « Золотаревский» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1971 года награжден Орденом Октябрьской революции, за достигнутые высокие показатели в работе.

В 1974 году Бригада Ивана Иосифовича Васюкова получила в среднем по 38,9 центнеров хлеба с каждого гектара.

За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года Ивану Иосифовичу Васюкову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Умер в1988 г. Похоронен на кладбище в х. Золотарёвке.

Одна из центральных улиц х. Золотаревки носит имя Ивана Иосифовича Васюкова.

Комарова Надежда Сергеевна 18.04.1927 – 15.01.2018

Надежда Сергеевна Комарова (Приходько) родилась в 1927 году в селе Ивановка ныне Сальского района Ростовской области в семье крестьян.

В 1934 году Надежда Сергеевна с родителями переехала жить и работать в поселок Горняк ныне Октябрьского района Ростовской области. Здесь она в этом же году поступила в первый класс местной школы. В 1941 году, когда началась война, Надежда Сергеевна только окончила 7 классов средней школы. Сразу же пошла работать в полеводческую бригаду местного совхоза «Горняк». Первое время была прицепщицей на тракторе, затем научилась и стала водить трактор. Встала, как и многие ее ровесницы, на место ушедших на фронт отцов и братьев.

После окончания войны Надежда Сергеевна еще два года работала на тракторе. В 1947 году руководство района создало комсомольско- молодежное звено, а её назначили звеньевой. Развивавшееся животноводство требовало создания хорошей кормовой базы, эту задачу поручили звену Надежды Сергеевны, которое состояло из 12 девушек. Им было выделено 100 га земли под озимые и 50 гектар под люцерну. Звено использовало различные методы для улучшения плодородия почвы. В 1948году ее коллектив впервые получил урожай семян люцерны 5 центнеров с гектара очень высокого качества. Заслуги молодежного звена были отмечены на самом высоком уровне. Ее напарницы были награждены знаками трудового отличия, а ей первой в совхозе «Горняк» присвоили высокое звание Героя Социалистического труда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы и люцерны при выполнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева звеньевой совхоза «Горняк» Надежде Сергеевне Приходько присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот. В 1951г Надежда Сергеевна вышла замуж, а в 1952 году молодая семья переехала жить и работать на строительство виноградорского совхоза «Семикаракорский». Её сын Юрий был первым новорожденным в строящемся молодом поселке. Развивающаяся в те далекие годы в районе отрасль виноградарства нуждалась в таких преданных сельскому труду людях как Надежда Сергеевна. С 1968года и до ухода на пенсию в 1984 году работала Надежда Сергеевна на винзаводе. Её добросовестный труд, высокие производственные показатели неоднократно были отмечены грамотами руководства района и области.

В 1934 году Надежда Сергеевна с родителями переехала жить и работать в поселок Горняк ныне Октябрьского района Ростовской области. Здесь она в этом же году поступила в первый класс местной школы. В 1941 году, когда началась война, Надежда Сергеевна только окончила 7 классов средней школы. Сразу же пошла работать в полеводческую бригаду местного совхоза «Горняк». Первое время была прицепщицей на тракторе, затем научилась и стала водить трактор. Встала, как и многие ее ровесницы, на место ушедших на фронт отцов и братьев.

После окончания войны Надежда Сергеевна еще два года работала на тракторе. В 1947 году руководство района создало комсомольско- молодежное звено, а её назначили звеньевой. Развивавшееся животноводство требовало создания хорошей кормовой базы, эту задачу поручили звену Надежды Сергеевны, которое состояло из 12 девушек. Им было выделено 100 га земли под озимые и 50 гектар под люцерну. Звено использовало различные методы для улучшения плодородия почвы. В 1948году ее коллектив впервые получил урожай семян люцерны 5 центнеров с гектара очень высокого качества. Заслуги молодежного звена были отмечены на самом высоком уровне. Ее напарницы были награждены знаками трудового отличия, а ей первой в совхозе «Горняк» присвоили высокое звание Героя Социалистического труда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы и люцерны при выполнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева звеньевой совхоза «Горняк» Надежде Сергеевне Приходько присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот. В 1951г Надежда Сергеевна вышла замуж, а в 1952 году молодая семья переехала жить и работать на строительство виноградорского совхоза «Семикаракорский». Её сын Юрий был первым новорожденным в строящемся молодом поселке. Развивающаяся в те далекие годы в районе отрасль виноградарства нуждалась в таких преданных сельскому труду людях как Надежда Сергеевна. С 1968года и до ухода на пенсию в 1984 году работала Надежда Сергеевна на винзаводе. Её добросовестный труд, высокие производственные показатели неоднократно были отмечены грамотами руководства района и области.

Горожаева Раиса Федоровна1928 – 2011 годы

Раиса Фёдоровна Горожаева родилась в 1928 году в хуторе Золотаревка Семикаракорского района Ростовской области.

С 1943 года начала работать в колхозе имени С.М. Буденного полеводом, с 1945 года - прицепщиком на тракторе. В 1951 году окончила курсы трактористов в Золотаревской МТС, в 1958 году возглавила кукурузоводческое звено. «Я на своем поле знаю каждую былинку, каждую кочку» - отвечала Раиса Федоровна на вопросы о ее мастерстве. Весной 1958 года Золотаревку облетела новость: трактористка Раиса Горожаева сколотила звено и вызвалась получать по 50 центнеров початков с каждого из 80-ти гектаров. Мало кто поверил тогда в её силы, а вот бригадир И.И. Васюков, знал, что его подчиненную бог характером не обидел, упорства ей не занимать. И вот осенью, по окончании уборочной, когда зерно было завезено на ток, стал известен результат- собрано 55 центнеров с гектара! Опыт Горожаевой стали активно изучать и внедрять . На базе её звена в совхозе «Золотаревский была организована «Школа Горожаевой» - областная школа передового опыта по выращиванию высоких урожаев кукурузы . Раиса Федоровна не останавливалась на достигнутом. Она едет на Украину, в Кабардино-Балкарию, ночами изучает книги по агротехнике, достает высокоурожайные сорта гибридов, требует удобрений, зорко следит , чтобы поливные участки планировались ровно, сама перепахивает огрехи, оставленные нерадивыми трактористами. Из года в год ее звено увеличивает урожайность. И осенью 1962 года вся страна узнала , что звено Раисы Федоровны Горожаевой из совхоза «Золотаревский» Семикаракорского района Ростовской области собрало 99,1 центнера кукурузы с каждого из 94 гектаров! Стремясь внедрять новые способы выращивания кукурузы, Горожаева с одобрения своего бригадира И.И. Васюкова, для более эффективного использования земли, стала сажать кукурузу рядами, вместо применяемого квадратного способа. Но не все шло так гладко, были в трудовой биографии Раисы Федоровны и непростые времена. Один из нерадивых руководителей решил забрать у нее лучшие участки земли под посадку риса. Благо, продержался он на должности недолго, а новый директор совхоза Т.И. Ильинов, назначил Горожаеву помощником бригадира Васюкова. С особым рвением взялась она за работу. С утра ехала на кукурузное поле, следила как идет полив и подкормка, потом бежала в контору, Сельхозтехнику.

В 1966 году за получение высоких урожаев Р.Ф. Горожаева была награждена орденом Ленина, в 1971 году - вторым орденом Ленина. Ее звену трижды присуждался приз «Золотой початок», как лучшему коллективу кукурузоводов области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1973 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть Раисе Федоровне Горожаевой присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Принимая поздравления, она говорила товарищам : «Это всем нам награда. И если наш скромный труд так высоко ценится, как же нам не работать еще лучше!» И вскоре ей представилась возможность испытать себя на новом поприще. Директор совхоза Т.И. Ильинов предложил ей возглавить комплексное звено, которое будет выращивать кукурузу на зерно и на силос, люцерну и пшеницу. Получив ее согласие, утвердили севооборот и состав зерна. За Горожаевой закрепили 840 гектаров поливной земли, в звене должно быть 18-20 человек, несколько тракторов, комбайнов, поливальных машин, сельхозинвентарь. Для того, чтобы руководить звеном ей пришлось уйти с трактора и от зари до зари проверять механизмы, удобрения, следить за поливом, а по ночам штудировать литературу о передовом опыте. Успевала она и вести общественную работу депутата Райсовета.

В 1976 году её труд был оценен орденом Октябрьской революции. В 1977 году Раиса Федоровна стала лауреатом Государственной премии СССР.

Раиса Фёдоровна Горожаева была делегатом XXV съезда КПСС, Почетным работником агропромышленного комплекса Ростовской области. В родном хуторе ее именем названа улица.

На заслуженный отдых ушла в 1990 году. Умерла 31 июля 2011 г.

С 1943 года начала работать в колхозе имени С.М. Буденного полеводом, с 1945 года - прицепщиком на тракторе. В 1951 году окончила курсы трактористов в Золотаревской МТС, в 1958 году возглавила кукурузоводческое звено. «Я на своем поле знаю каждую былинку, каждую кочку» - отвечала Раиса Федоровна на вопросы о ее мастерстве. Весной 1958 года Золотаревку облетела новость: трактористка Раиса Горожаева сколотила звено и вызвалась получать по 50 центнеров початков с каждого из 80-ти гектаров. Мало кто поверил тогда в её силы, а вот бригадир И.И. Васюков, знал, что его подчиненную бог характером не обидел, упорства ей не занимать. И вот осенью, по окончании уборочной, когда зерно было завезено на ток, стал известен результат- собрано 55 центнеров с гектара! Опыт Горожаевой стали активно изучать и внедрять . На базе её звена в совхозе «Золотаревский была организована «Школа Горожаевой» - областная школа передового опыта по выращиванию высоких урожаев кукурузы . Раиса Федоровна не останавливалась на достигнутом. Она едет на Украину, в Кабардино-Балкарию, ночами изучает книги по агротехнике, достает высокоурожайные сорта гибридов, требует удобрений, зорко следит , чтобы поливные участки планировались ровно, сама перепахивает огрехи, оставленные нерадивыми трактористами. Из года в год ее звено увеличивает урожайность. И осенью 1962 года вся страна узнала , что звено Раисы Федоровны Горожаевой из совхоза «Золотаревский» Семикаракорского района Ростовской области собрало 99,1 центнера кукурузы с каждого из 94 гектаров! Стремясь внедрять новые способы выращивания кукурузы, Горожаева с одобрения своего бригадира И.И. Васюкова, для более эффективного использования земли, стала сажать кукурузу рядами, вместо применяемого квадратного способа. Но не все шло так гладко, были в трудовой биографии Раисы Федоровны и непростые времена. Один из нерадивых руководителей решил забрать у нее лучшие участки земли под посадку риса. Благо, продержался он на должности недолго, а новый директор совхоза Т.И. Ильинов, назначил Горожаеву помощником бригадира Васюкова. С особым рвением взялась она за работу. С утра ехала на кукурузное поле, следила как идет полив и подкормка, потом бежала в контору, Сельхозтехнику.

В 1966 году за получение высоких урожаев Р.Ф. Горожаева была награждена орденом Ленина, в 1971 году - вторым орденом Ленина. Ее звену трижды присуждался приз «Золотой початок», как лучшему коллективу кукурузоводов области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1973 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть Раисе Федоровне Горожаевой присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Принимая поздравления, она говорила товарищам : «Это всем нам награда. И если наш скромный труд так высоко ценится, как же нам не работать еще лучше!» И вскоре ей представилась возможность испытать себя на новом поприще. Директор совхоза Т.И. Ильинов предложил ей возглавить комплексное звено, которое будет выращивать кукурузу на зерно и на силос, люцерну и пшеницу. Получив ее согласие, утвердили севооборот и состав зерна. За Горожаевой закрепили 840 гектаров поливной земли, в звене должно быть 18-20 человек, несколько тракторов, комбайнов, поливальных машин, сельхозинвентарь. Для того, чтобы руководить звеном ей пришлось уйти с трактора и от зари до зари проверять механизмы, удобрения, следить за поливом, а по ночам штудировать литературу о передовом опыте. Успевала она и вести общественную работу депутата Райсовета.

В 1976 году её труд был оценен орденом Октябрьской революции. В 1977 году Раиса Федоровна стала лауреатом Государственной премии СССР.

Раиса Фёдоровна Горожаева была делегатом XXV съезда КПСС, Почетным работником агропромышленного комплекса Ростовской области. В родном хуторе ее именем названа улица.

На заслуженный отдых ушла в 1990 году. Умерла 31 июля 2011 г.

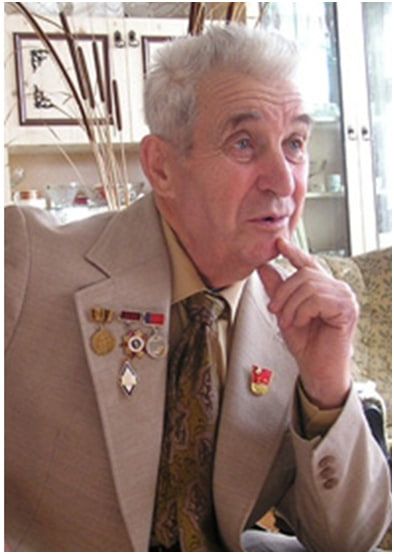

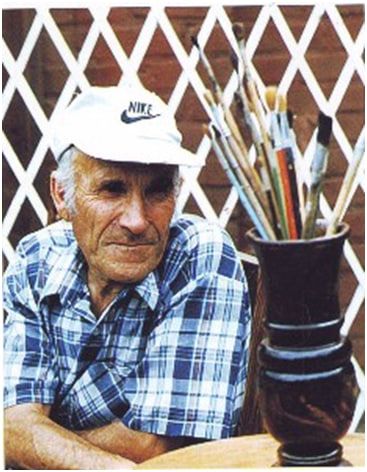

Лунев Афанасий Афанасьевич 1920 – 2002 годы

Афанасий Афанасьевич Лунев родился в 1920 году в станице Ладожской Усть – Лабинского района Краснодарского края.

С 1940 года - рабочий винсовхоза имени Молотова Анапского района, с 1946 года - бригадир в том же хозяйстве.

За получение высоких урожаев винограда при выполнении виноградарскими совхозами плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1949 году и обеспеченности семенами всех культур в полной потребности для весеннего сева 1950 года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1950 года Афанасию Афанасьевичу Луневу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Афанасий Афанасьевич награжден 2 орденами Ленина (26.09.1950, 1951), медалью «За трудовую доблесть» (1952), другими медалями.

С 1959 года работал в виноградарском совхозе «Кочетовский» Семикаракорского района Ростовской области в качестве управляющего отделением и бригадира – виноградаря. Имея за плечами богатый жизненный опыт и профессиональные знания, вместе со своими земляками- кочетовцами Афанасий Афанасьевич энергично взялся за развитие виноградорства на донской земле. К 1960 году в совхозе было посажено 158 га виноградников, а к 1967 году их площадь составила уже 450 гектаров. При средней урожайности 50 центнеров с гектара, передовикам, в том числе звену А.А. Лунева, удавалось получать 65-72 центнеров винограда с гектара, что позволяло совхозу перевыполнять план (в 1968 году вместо 22380 центнеров винограда было получено 24400), совхозный винцех выполнял план на 115-120 %. Благодаря огромному вкладу А.А. Лунева, винсовхоз «Кочетовский» много лет занимал лидирующие позиции в районе по производству и реализации сельскохозяйственной продукции. Прибыль, которую при этом получал совхоз, шла не только на развитие производства, но и на строительство социальной инфраструктуры в станице Кочетовской. В первой половине 70-х годов здесь появился новый Дом культуры, новый корпус средней школы, велось асфальтирование улиц, пришло электричество.

Умер А.А. Лунев в январе 2002г. Память о нем живет на кочетовской земле.

С 1940 года - рабочий винсовхоза имени Молотова Анапского района, с 1946 года - бригадир в том же хозяйстве.

За получение высоких урожаев винограда при выполнении виноградарскими совхозами плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1949 году и обеспеченности семенами всех культур в полной потребности для весеннего сева 1950 года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1950 года Афанасию Афанасьевичу Луневу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Афанасий Афанасьевич награжден 2 орденами Ленина (26.09.1950, 1951), медалью «За трудовую доблесть» (1952), другими медалями.

С 1959 года работал в виноградарском совхозе «Кочетовский» Семикаракорского района Ростовской области в качестве управляющего отделением и бригадира – виноградаря. Имея за плечами богатый жизненный опыт и профессиональные знания, вместе со своими земляками- кочетовцами Афанасий Афанасьевич энергично взялся за развитие виноградорства на донской земле. К 1960 году в совхозе было посажено 158 га виноградников, а к 1967 году их площадь составила уже 450 гектаров. При средней урожайности 50 центнеров с гектара, передовикам, в том числе звену А.А. Лунева, удавалось получать 65-72 центнеров винограда с гектара, что позволяло совхозу перевыполнять план (в 1968 году вместо 22380 центнеров винограда было получено 24400), совхозный винцех выполнял план на 115-120 %. Благодаря огромному вкладу А.А. Лунева, винсовхоз «Кочетовский» много лет занимал лидирующие позиции в районе по производству и реализации сельскохозяйственной продукции. Прибыль, которую при этом получал совхоз, шла не только на развитие производства, но и на строительство социальной инфраструктуры в станице Кочетовской. В первой половине 70-х годов здесь появился новый Дом культуры, новый корпус средней школы, велось асфальтирование улиц, пришло электричество.

Умер А.А. Лунев в январе 2002г. Память о нем живет на кочетовской земле.

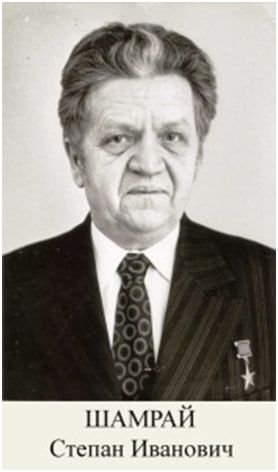

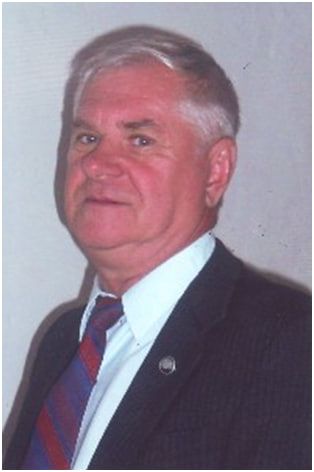

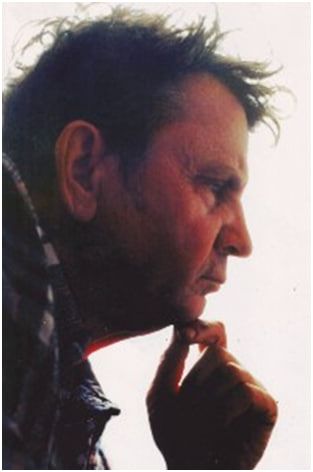

Шамрай Степан Иванович

Родился в 1922 году в с. Ново-Красном Луганской области в семье крестьянина.

В 1941 году был призван в Красную Армию. Сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Имеет боевые награды: орден Красной звезды, две медали «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». После демобилизации работал а райкоме партии Веселовского района. Окончил ВРОПШ и Ростовский пединститут. В 1957 году был награжден медалью «За трудовое отличие» за освоение целинных и залежных земель, в 1958 году- большой серебряной медалью ВДНХ. С 1962 по 1975 год С. И. Шамрай работал 1-м секретарем Семикаракорского РК КПСС. За успехи в развитии животноводства в 1966 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1971 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.04.1971 года ему присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». В дальнейшем С.И. Шамрай возглавлял Облсобес. С 1991года на пенсии. Проживает в г. Ростове-на-Дону.

В 1941 году был призван в Красную Армию. Сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Имеет боевые награды: орден Красной звезды, две медали «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». После демобилизации работал а райкоме партии Веселовского района. Окончил ВРОПШ и Ростовский пединститут. В 1957 году был награжден медалью «За трудовое отличие» за освоение целинных и залежных земель, в 1958 году- большой серебряной медалью ВДНХ. С 1962 по 1975 год С. И. Шамрай работал 1-м секретарем Семикаракорского РК КПСС. За успехи в развитии животноводства в 1966 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1971 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.04.1971 года ему присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». В дальнейшем С.И. Шамрай возглавлял Облсобес. С 1991года на пенсии. Проживает в г. Ростове-на-Дону.

заслуженные педагоги

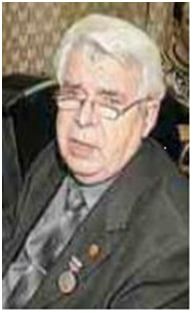

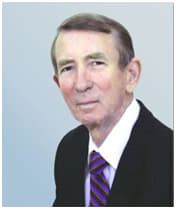

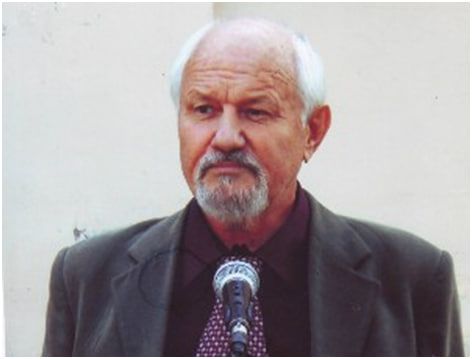

Аникеев Иван Михайлович (20.11 1927 - 14.11 2012)

Иван Михайлович 34 года своей жизни посвятил педагогической деятельности. Родился он в семье учителя в станице Богоявленской Константиновского района Ростовской области, отсюда в 1944 году был призван в ряды Советской Армии. Уже после Великой Отечественной войны он окончил кавалерийскую школу на Кубани, потом Ленинградское военно-топографическое училище.

В 1951 году Иван Михайлович поступил в Шахтинский учительский институт, по окончании которого был направлен в Висловскую школу (Семикаракорского района Ростовской области) и в течение одиннадцати лет преподавал в ней русский язык и литературу.

Октябрь 1964 года – поворотный в судьбе Ивана Михайловича: руководство района, оценив его организаторские способности, пригласило возглавить Семикаракорскую среднюю школу.

Благодаря стараниям И.М.Аникеева и помощи партийной, профсоюзной и комсомольской организаций в 1971 году в новом здании школы начались занятия. В 1978 году учительский съезд Дона избрал Ивана Михайловича делегатом съезда мастеров педагогического труда СССР. Семикаракорская средняя школа №1 была представлена на ВДНХ докладами учителей Н.И.Зенкиной, М.Ф. Курилова, Т.Т.Левченко и стала одной из лучших восемнадцати сельских школ России.

Воинский и трудовой путь Аникеева И.М. по достоинству оценен государством: 13 медалей как участника Великой Отечественной войны; Заслуженный Учитель РСФСР, Отличник народного просвещения РСФСР, Отличник народного просвещения СССР. Иван Михайлович восемь раз получал Знак Победителя социалистического соревнования,

4 мая 1987 года Аникееву Ивану Михайловичу решением Горисполкомом было присвоено звание «Почётный гражданин города Семикаракорска».

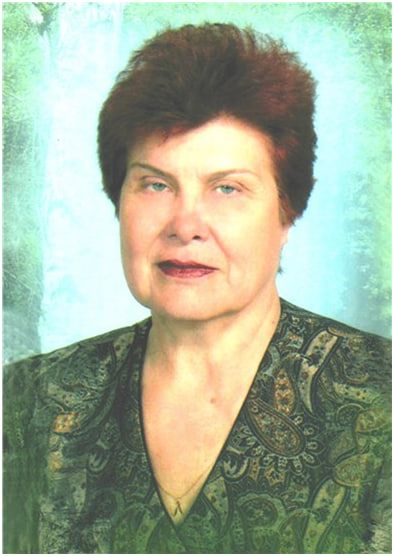

Рыбальченко Лариса Константиновна(30.07.1945 - 17.06.2015)

Лариса Константиновна родилась в станице Семикаркорской. В 1963 году, после окончания средней школы, стала студенткой геолого-географического факультета Ростовского государственного университета, который, заканчивала уже заочно. С 1964 года начинается ее учительская биография. Лариса Константиновна начинала пионервожатой, работала директором Дома пионеров, учительствовала в Золотаревской школе, но большая часть ее жизни, конечно, связана со средней школой №1. Ей посчастливилось работать с директорами: П.И. Шиколенко, А.М. Баско, И.М.Аникеевым, В.И.Маркиной, при которых закладывались и приумножались традиции средней школы №1.

Благодаря Ларисе Константиновне удалось собрать бесценную информацию по истории школы- она передала в школьный музей грамоты, сохранившиеся от ее предков, которые тоже заканчивали центральную школу района. Педагог щедро делилась своим опытом с учителями города и района, была мудрым и тактичным наставником. В 2005 году Лариса Константиновна защитила высшую категорию.

Уроки Л.К. Рыбальченко были содержательны и интересны. Знание научного материала, методики преподавания географии и живое эмоциональное объяснение позволяли ей сочетать научность с доступностью и ясностью изложения. Она осуществляла индивидуальный подход к каждому школьнику, проявляя терпение, выдержку, настойчивость, веру в потенциальные возможности ребёнка. Чуткая и внимательная во взаимоотношениях с коллегами, требовательная к себе, любящая свою работу и учеников, Лариса Константиновна пользовалась заслуженным авторитетом среди коллег, родителей, учеников и общественности. 45 лет отдала она любимой профессии.

За свой многолетний плодотворный труд Л.К. Рыбальченко была награждена званием «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Балкова Елена Александровна

Родилась 21.06.1970 г. в х.Слободской Семикаракорского района. В 1985 году с отличием закончила Слободскую основную школу. За годы учебы ее избирали председателем совета дружины школы, комсоргом. В 1984 году за активную работу была премирована путевкой в международный пионерский лагерь «Артек».

В 1987 году окончила Сусатскую среднюю школу и поступила в РГПИ. В 1993 успешно закончила обучение в ВУЗе по специальности «химия и биология» и была принята учителем биологии в Сусатскую школу, где работает до настоящего времени.

Педагогический талант Елены Александровны, способность вызвать интерес к своему предмету, помогают ее ученикам ежегодно становиться призерами Всероссийской олимпиады школьников по биологии на муниципальном уровне, участниками на региональном. Обучающиеся показывают высокие результаты в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, научно-практических конференциях.

С 2005 по 2010 год Елена Александровна была назначена завучем. В 2008 году под ее руководством был обобщен опыт работы и школа, получив грант, вошла в число лучших школ Российской Федерации.

В 2009 году Елена Александровна сама стала победителем ПНПО.

Имеет благодарности за значительные успехи в организации учебного и воспитательного процессов, высокий профессионализм Главы Администрации района В.Н. Талалаева, Председателя Комиссии Общественной палаты Ростовской области, президента общероссийской «Ассоциации почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» Л.А.Шафирова. В 2016 году за активное участие в общественно-политическом и культурном развитии Ростовской области ей было вручено Благодарственное письмо Законодательного Собрания Ростовской области. Награждена Почетной грамотой Юртового атамана Семикаракорского юртового казачьего общества ОКО Первого Донского округа ВКО «Всевеликое войско Донское» за высокие результаты внеурочной деятельности.

Педагог является активным участником в конкурсах педагогического мастерства, научно-практических конференциях. Ее методические материалы напечатаны в сборнике «Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования» IV Международной научно-практической конференции.

В 2012 году Балковой Елене Александровне был присужден диплом за I место в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в г. Москве и вручена медаль «За службу образованию» Благотворительного фонда наследия Менделеева.

Морозова Наталья Георгиевна

Родилась 2 января 1951 года в г. Пятигорске Ставропольского края в семье музыкантов.

Окончив с медалью общеобразовательную школу, поступила в Таганрогский государственный педагогический институт на физико-математический факультет. Учась в институте, работала внештатным инспектором детской комнаты милиции, помогала оступившимся подросткам стать на правильный путь. В составе сборной команды института получила 1 разряд по волейболу.

В 1974 году Наталья Георгиевна вышла замуж за однокурсника Морозова А.И.. По распределению молодая семья поехала работать в Сусатскую среднюю школу, где Наталья Георгиевна была назначена учителем физики, а муж - учителем математики. Работу свою всегда любила, шла в школу с радостью. Помимо учительской деятельности, вела волейбольную секцию, занималась самоуправлением, организовала агитбригаду. В 1983 году получила звание «Старший учитель» и была награждена значком « Отличник народного просвещения». В 1988 году была награждена грамотой министерства Просвещения, было присвоено звание «Учитель - методист». В 1991 году участвовала в конкурсе «Учитель года», стала победителем районного и лауреатом зонального конкурса. В 1994 году поступила в РГПИ на отделение психологии, где получила специальность «педагог-психолог». Это образование помогло глубже разобраться в сложных вопросах педагогики и психологии. Кабинет психологии МБОУ Сусатская СОШ занял 2 место в областном конкурсе кабинетов. Наталья Георгиевна работает на одном месте, в родной Сусатской школе, уже 43 года учителем физики, математики, педагогом-психологом, была классным руководителем у 9 выпусков. Она никогда не сомневалась в правильности своего выбора.

Кошкина Светлана Владимировна

Родилась 04.04.1962 г. в рабочем посёлке Семикаракорск, в семье рабочего и служащей. Училась в средней школе № 1 г.Семикаракорска.

В 1981 году окончила Азовское педагогическое училище по специальности: музыкальное воспитание, в 1985году- Краснодарский государственный институт культуры, музыкально – педагогический факультет по специальности музыка и пение. После учёбы вернулась в родной Семикаракорск и продолжает работать в МБОУ СОШ №3.

Стаж педагогической работы 24 года, общий стаж 33 года.

Основной задачей в музыкальном воспитании и обучении детей Светлана Владимировна считает обогащение духовного мира ребят, обучение их творческому мышлению, эмоциональному восприятию добра и зла. Это достигается в урочной и внеурочной деятельности. За успехи в педагогической деятельности имеет множество наград и званий:

«Почётный работник общего образования Российской Федерации» приказ от 09.10.2001 года,

«Ветеран труда» приказ от 27 июля 2006 года,

«Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации ПНПО «Образование» приказ от 1 июля 2008 года.

«Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель здоровья – 2015» приказ от 27 ноября 2015 года.

Награждена медалью «За доблестный труд на благо Донского края» приказ от 25 февраля2016 года № 32

В рубрике «Доска Почёта» V юбилейного выпуска энциклопедии «Одарённые дети – будущее России» помещена информация о педагогических достижениях Кошкиной С. В. от 25.08.2010г. Электронная почта: or@llr.ru

Участник профессиональных конкурсов:

1997г – I место в районном конкурсе «Учитель года – 97» и III место в областном конкурсе «Учитель года – 97»,

2008г - «Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации ПНПО «Образование»,

2010г – I место в областном конкурсе «Экология и мы»,

2011г – I место в районном «Пожарная безопасность»,

2012г – I место в районном «Здоровьесберегающий урок»,

2013г – I место в районном «Экология и мы», участник областного этапа ПНПО 2013,

2015г – I место в областном конкурсе «Я – гражданин России».

2015г – I место в областном конкурсе «Учитель – здоровья».

2015г – абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель здоровья – 2015».

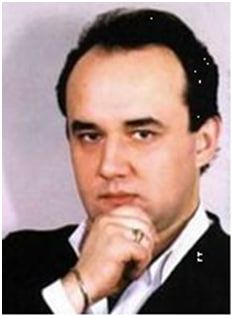

Процевский Алексей Викторович

Родился 19 мая 1970 года. В 1988 году окончил Каменское педагогическое училище. В 2012 году получил диплом о высшем образовании, окончил Южный Федеральный Университет. В настоящее время работает учителем физической культуры МБОУ« Средняя общеобразовательная школа №3». Педагогический стаж работы – 27 лет, имеет высшую квалификационную категорию.Победитель ПНПО – 2009 г. Награждён нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации» в 2012 году.

Физическая культура – это область культуры, которая обусловлена тем, что она закладывает основы физического и духовного здоровья, на базе которой только и возможно действительно разностороннее развитие личности.

Алексей Викторович считает, что его педагогической задачей является: сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, создание в детстве и юности надежной основы будущей долголетней и здоровой жизни.

В сохранении здоровья детей на первом месте, по его убеждению, выступает грамотная организация преподавания физической культуры и внеклассных занятий в школе. В течение 27 лет, для достижения этих важнейших задач Алексей Викторович использует народные игры, которые помогают разнообразить и сделать уроки физической культуры более интересными, эмоциональными, динамичными. Все наработки дети с удовольствием используют во внеурочное время, в походах, активном отдыхе.

Учащиеся СОШ№3 на протяжении 15 лет регулярно принимают участие во всероссийских турнирах, Кубках России, Чемпионатах России по русской лапте, мини-лапте, лапте на пляже.

Благодаря этой национальной игре, обучающиеся школы побывали во многих городах России.

Школьная команда юношей по лапте на протяжении последних пяти лет входит в тройку сильнейших юниорских команд России, показав наиболее высокие результаты на соревнованиях различного уровня.

Школьная команда является гордостью не только Семикаракорского района, но и Ростовской области. По итогам Первенства России в 2014 году игрокам команды присвоен разряд – КМС. В 2015 году ребята успешно подтвердили свой разряд и теперь ведется большая работа для получения звания мастера спорта. Среди достижений команды-победы на престижных соревнованиях:

2011г. Первенство Федерации лапты России по мини-лапте среди школьников 1997г.р. и младше г. Темников республика Мордовия - команда мальчиков – победители турнира;

2011г. Первенство Федерации лапты России по мини-лапте среди школьников п. Саракташ Оренбургской области команда юношей - 3 место;

2012г.- Первенство Федерации лапты России среди школьников 1998г.р. и моложе г. Темников республика Мордовия, команда мальчиков – победители турнира;

2013г. – Первенство России по мини-лапте среди юниоров 1996-98г.р. г.Пенза, команда юношей – 3 место;

2013г. – Отборочные соревнования по пляжной лапте среди юношей зона «Запад» г. Сенгилей Ульяновская область команда юношей – 2 место;

2013г. – Финал Кубка «Чёрного моря» по пляжной лапте среди юношей 1995-98г.р. г. Анапа Краснодарский край команд участников – 8 команда юношей - 3 место;

2013г. – Всероссийский турнир « Золотая бита» по мини-лапте среди мальчиков и девочек 1999-2001г.р. п. Свобода Курская область команда мальчиков – победители турнира;

Ермаков Иван Васильевич

Родился 3 августа 1955 года в хуторе Вислом Семикаракорского района.

В 1972 году окончил Висловскую среднюю школу и в этом же году был принят на работу учителем физической культуры. В 1973 году поступил в Ростовский государственный педагогический институт, который успешно окончил в 1978 году, получив специальность учителя физической культуры средней школы.

В 1980 году был назначен заместителем директора по производственному обучению Висловсвой средней школы. В 1984 году стал директором Большемечетновской восьмилетней школы. С апреля 1985 года переведен на должность директора Висловской школы и возглавлял ее в течение 30 лет. Ермаков Иван Васильевич - человек высоких моральных качеств, отличающийся активной жизненной позицией, имеет поощрения и награды: